東葛高校という不思議な魅力のコミュニティ

今日、僕の高校時代の親友の結婚式があった。

僕はその結婚式で新郎友人としてスピーチをしたのだが、それに際して色々と高校時代のことを思い返し、更に今日多くの友人と久々に再開したら高校時代の話を少し書きたくなってしまった。

なのでこれを「毎日ブログの3日目」の記事とする。

東葛高校と入学のきっかけ

僕らが通っていた高校は千葉県立東葛飾高校といって千葉県の柏駅にあり、通称「東葛(とうかつ)高校」と呼ばれている。

葛飾が付くのに千葉県にあるのでよく勘違いされる。

一応進学校で地域の中学校のクラスで2~3番目に勉強ができる生徒が集まるというイメージだろうか。

中学校の頃、僕は月曜日から日曜日の間朝から晩まで部活のバレーボール漬けだったので勉強が飛びぬけてできるというわけではなく、東葛を頑張って受けるか別のA高校を受けるか悩んでいた。

けれど、母親の「A高校に行ったら普通に楽しい高校生活。東葛に行ったら普通じゃない高校生活」という言葉をきっかけに東葛高校を頑張って目指し、そして無事に入学した。

東葛高校の特徴 自由への入り口

では、東葛の何が普通じゃないのか。

端的に言うと「全てを生徒の自己責任に任せている」という点だと思う。

東葛の校是は「自主自律」。

例えばまず服装が自由で、県内で唯一の私服が認められている高校だ。

あとは、今考えると学校側の怠慢でもあるのだけれど、15年前の当時は進学校なのに進路指導が皆無であった。

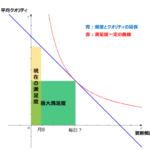

なので多くの生徒が入学後偏差値を急落させて、1浪して希望の大学に行くというパターンが多かった。

授業の遅刻や欠席に関しても口うるさく言わない先生が大半だった。

しかし、もちろん単位が足りなければ留年する。

東葛はまさに「自主自律」で、”この世の万事があなたの責任なんだよ?”という空気が高校からスタンダードになっていたのだ。

これも大学に行けば当然のことで、授業の遅刻や欠席なんてものはそもそも個人の自由だからそこをとやかく言う権利は先生にもない。

高校から既に義務教育の範囲外なのだからそんなことをうるさく言わないのって何にも不思議ではないけれど、当時の僕らにはそれが「自由への入り口」に感じられてすごく伸び伸びできた。

全ては自分次第。

授業を抜け出して落ち葉を集めて焼き芋やったり、柵を越えて屋上へ行ってみんなでカップラーメンを食べたり、部室で毎日のように真夜中まで時には朝まで無意味な話を延々とだべったり、夜中のプールで泳いだり、全ては自分の責任でやりたいことをやれば良い。

思い返すと「自由」の意味をはき違えてたことも多々あったのだけれど、あの頃のおかげで人生と言うのは本当に自分が好きなことを何でもしていいんだと思えるようになったし、東葛での日々が僕の思考パターンや人格形成に大きな影響を与えたことは間違いないだろう。

多様性に対して寛容な素晴らしい仲間

そして本当に素晴らしい友達にも恵まれた。

僕が知る限り、陰湿ないじめとか、誰かを本気でバカにしたりとか、そういうことは基本なかったように思える。

東葛は変わり者も多くてそこそこ多様性のある人たちが集まっていたのだけれど、それをお互いに認め合ったり、逆に変に干渉もしなかったり、そういう空気感が居心地が良かった。

でも合唱祭のときとかはみんなで団結してものすごいパワーを見せたりもした。

とにかくみんながみんな素朴で、ピュアで、とてつもなく寛容だったように思える。

まぁ思い出は美化されるから嫌な面を忘れているだけかもしれないけれどね。

「東葛っぽい」コミュニティの醸成と持続

で、なぜ東葛高校はこんな不思議な力を持ったコミュニティを醸成することができているのか、今考えると不思議だ。

学校側が提供しているものって、学校という空間とそれに加えて授業と合唱祭・スポーツ祭・文化祭などのコンテンツだけなのに。

しかも生徒は3年で完全に入れ替わる。

それが青春のパワーであり、どこの高校も同じようなものなのかもしれないけれど。

でも僕が上に書いたような話ってきっと東葛卒業生なら誰しも、たぶん僕の20歳上の人から今通っている生徒まで多かれ少なかれ「東葛っぽい」と通じ合える内容だと思う。

そいういう何とも言えない上手く言葉にできない空気感を持ったコミュニティが、老舗ラーメン店の秘伝のタレのように脈々と受け継がれている、それが本当に不思議である。

文化とか伝統とかそいういう言葉で片付けてしまえば楽なのだけれど、僕にはまるで東葛という「宗教」のようにも感じられる。

きっとそういうコミュニティを作って継続する秘密は分析して言語化できるのだろうけど、今日は酔っているし「まぁ、いいか」という気分。

とにかく今でも東葛の卒業生であることを誇りに思っている。

と、まるでmixiの日記のような内容を書いてしまった。

でもたまにはこんなのもありだろう。

ではまた明日。

-

前の記事

そうだ、1ヶ月毎日ブログを書いてみよう 2019.02.02

-

次の記事

クライミングにおける3本指と4本指でのホールディングを科学する 2019.02.04