2020年1月~3月に読んで面白かった本

3ヶ月に1度のお馴染みの面白かった本紹介です。

世の中の状況は急変していますが、しっかりと情報収集をして自分の頭で考え行動しつつ、やるべきことは淡々とやる。

つまり僕としてはブログのペースを崩さないのがまず第一。

最近王道漫画を読んでいるのですが、それにつられ今期読んだ普通の本もゴリッとしたメインどころが多かったですね。

その中で一番興味深かったのは『シン・ニホン』と『遅いインターネット』。

奇しくも(というか狙って)同一日に発売されたこの2冊は、日本の未来のいく先に対して根幹では同じ問題意識を共有しながらも、「どう対処すべきか」という点に関しては対照的な結論を出しているように思えました。

これまでの読書感想記事

シン・ニホン

著者:安宅和人

ジャンル:産業、科学、国策、教育

本書を一言で表すなら、「沈みゆく日本の処方箋」でしょう。

著者は、今やビジネスパーソン必読書となった『イシューからはじめよ』の安宅和人さん。

世界における日本の産業の位置付けや人的資本のレベルなどをきちんとしたファクトを元に、非常にわかりやすい図表にまとめあげ、最後には具体的にどうすべきかという提言までしています。

ネット上のフェイクニュースや曖昧な情報に踊らされる人々が多く、1次情報やファクトにあたり自分の頭で考える人が少ない昨今、皆が目を通すべき内容だと感じます。

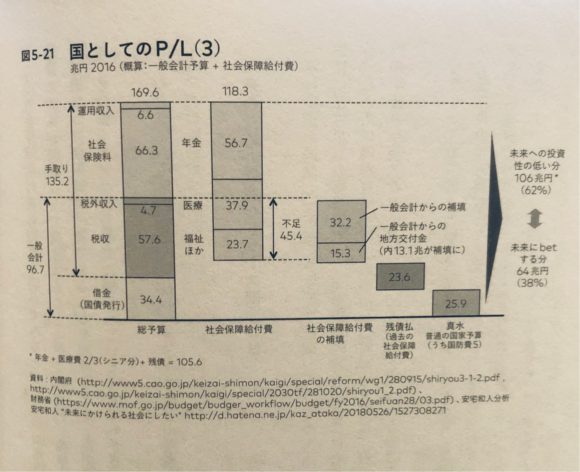

例えば皆さんは日本のP/Lを見たことはあるでしょうか?おおよその数字や規模感はご存じでしょうか?

冷静になるとP/Lすら把握せずに何か国策を議論するということ自体がおかしいですが、恥ずかしながら僕はこのあたりしっかり頭には入れていなかったです。

<少し古いですが2016年の日本のP/L(ただし一般会計予算+社会保障給付費)>

改めてこのチャートを眺めるだけでも、日本の実態が把握できますよね。

そして財務省の予測では2016年に120兆円程度であった社会保障給付費は2025年には30兆円増えて150兆円近くになるとされているので、これは現在の真水分の国家予算26兆円では足りないのです。

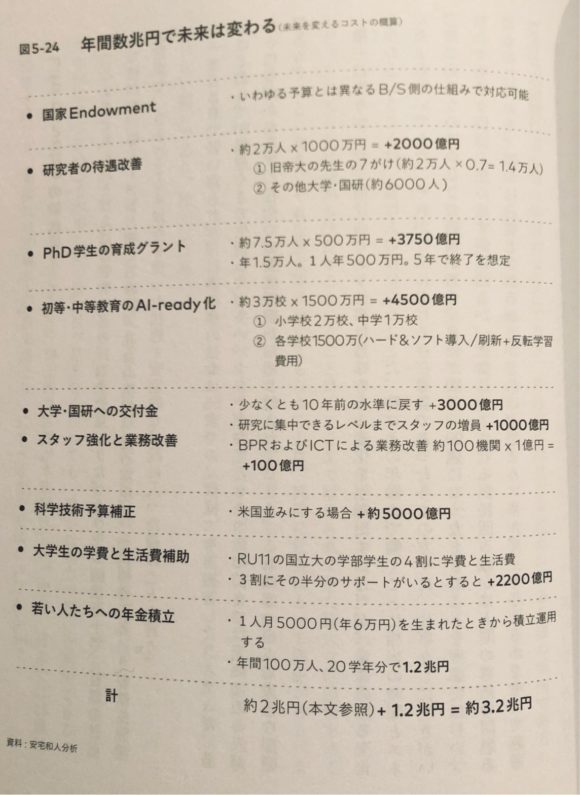

安宅さんは日本が再度浮上するためには若い世代への投資は必要不可欠だけれど、それは試算すると2~3兆円程度で実現できると説くのです。

これは社会保障費120兆円の2~3%程度であるため、今の日本に原資がないわけではなく捻出可能なレベルだとしています。

<若者への投資試算表>

とにかくファクト、データ、現実的な試算で日本の行く末を冷静に見つめなおさせてくれる本だと思います。

遅いインターネット

著者:宇野常寛

ジャンル:思想、政治

宇野常寛さんが以前から今の日本に必要だと提言している「遅いインターネット」計画をまとめた本です。

遅いインターネットを簡単に説明すると、以下になります。

・インターネットの本質は自分で情報にアクセスする速度を自由に決められる点にある

・にも関わらず、現在のインターネット(主にSNS)は予め自分が期待している情報だけを消費する人々で溢れ、安心するためにフェイクニュース・陰謀論・生贄を定めたイジメが跋扈し、じっくり使おうとしてもその速過ぎる回転に巻き込まれてしまう

・そのために、自分たちのペースでじっくり考えるための情報に接する場を作ること、Google検索の引っ掛かり易いところに良質な読み物を置くこと、自分で考えそして書く技術を共有すること、が遅いインターネット計画である

僕は数年前までは、人々それぞれが好きなように活動し自由に発信することで世界というものは市場原理でどんどん良くなっていくと感じていました。

しかし宇野さんの言う通り人間というのは(少なくともインターネットの利用等は)規制をかけなければ腐っていくのではないかと思い始めました。

今回のコロナの騒動でも、小学生レベルの知識があれば嘘と見抜けるデマの無思考な拡散、不必要な恐怖の煽り発言、政治家の方などへ投げる人を人とも思わないような数々の暴言等々、タイムラインを眺めていて本当に目を覆いたくなります。

何も考えずにただただ発信する快楽に溺れてしまい、それがインターネットの空気感、そして実社会をどんどんと暗鬱なものにしています。

(もちろん僕の発信にもそういった側面はきっとあるので他人ごとではない)

宇野さんは、『シン・ニホン』に書かれていることは非常に正しくこの通りに実行できれば日本は浮上するかもしれないが日本が今の民主主義である限りは全く実行できずに終わるだろう、とYouTubeで話していました。

健全な本質的なインターネットの姿そして日本の姿を取り戻すには、遅いインターネット計画のようにある程度強行的な策が必要なのかもしれません。

身銭を切れ

著者:ナシーム・ニコラス・タレブ

ジャンル:経済、ファイナンス、思想

このブログでもオススメした『ブラック・スワン』や『反脆弱性』のタレブが2018年に出版し2019年末に日本語訳が出たのが本書。

色々な小話が詰まっていて面白いのですが、身銭を切れ(skin in the game)とは要は

・自分が何かにコミットする際は、「身銭を切れ」つまり利益相反してでも良いからリスクテイクしろ

・何か選択したり投資したりするときは、その対象が身銭をきちんと切っているか確かめろ

ということだと思います。

例えば経営コンサルティングで考えてみましょう。

従来コンサルティングは第三者として相談に乗り問題解決をすることに価値があり、固定報酬の体系をとることが多かったです。

しかし近年、成功報酬型、クライアントへの投資を伴うやり方、などより深くコミットするコンサルも登場しています。

タレブの主張だと後者のような身銭を切ったやり方をするべきだということなのです。

僕自身に深く刺さったのは以下の一文。

“現代性の由々しき側面とは、理解・行動するよりも説明するほうが得意な人間がうじゃうじゃと増殖している点だ。”

これはブログやコンペ解説などでクライミングを”説明”することがよくある僕にダメージを与えてきますねぇ、、、。

でもまさに書いていることは正しい。

自分自身のクライミングを探求・追求せず、身銭を切らずに口だけ達者になって説明家になったら本当に終わりですね。

最近はネット上は有象無象のクライミングブログとか記事とかで溢れていますが、

“、、、で、書いている君は一体だれなの?クライマーなの?登れるの?”

と感じてしまうものも正直ありますもん。

とにかくこれを読んで、僕は自分がクライミングしなくなったらこの業界からは足を洗う時だなと再確認しました。

21 Lessons

著者:ユヴァル・ノア・ハラリ

ジャンル:思想、社会、人類学、科学

『サピエンス全史』『ホモデウス』のハラリの最新作です。

今回のコロナウィルスの件でもTIME誌にその考えを表明し、多くの賛同を受けるなど現代社会の賢人というポジションを確立したように思えます。

『サピエンス全史』が人類の過去、『ホモ・デウス』が未来、について語った本だとすれば、本書は「今、ここ」にフォーカスした内容。

「自由」「宗教」「テロ」「教育」などなど21のテーマについて、ハラリ流の捉え方をまさにレッスンしてくれるのです。

第一章の「幻滅」を少し紹介すると、この章は上の『遅いインターネット』でも触れたような、自由主義の崩壊的な話を扱っています。

20世紀は、

ファシズム(力づくで1つの集団に)

vs

共産主義(自由を犠牲にしても平等に)

vs

自由主義(平等を犠牲にしても自由に。中央の統率は最低限)

という構図となり、ご存じの通り自由主義が世界中に広がったわけです。

しかし2008年の金融危機くらいから徐々に自由主義に幻滅する人が増えていって、2016年のトランプ当選や昨今のイギリスEU離脱などに繋がっていきます。

ただハラリはこの状況を自由主義の放棄とは見ていなくて、自由主義を全て受け入れる「セットメニュー型」から、自由主義の構成要素のうちで受け入れるところを選択する「ビュッフェ型」に移行していると見ているわけです。

<自由主義の構成要素>

たしかにポピュリズムとかナショナリズムも反自由主義だとしても、上の全てを否定しているということはほぼありえないですよね。

トランプだって自由貿易は縮小したいかもしれないけれど、自由市場は強く支持しています。

中国も自由選挙には消極的だけれど、自由貿易やグローバルな事業には積極的です。

ただもちろんこれらの構成要素は互いに密接に関係しているので、ビュッフェ型みたいな良いとこ取りが今後上手くいくかどうかはわからないのですが。

とにかく今の世界情勢がある程度自分の頭の中でスッキリされるので面白かったです。

21の章を1つ1つ個別に読むこともできるので、これまでのハラリの2作よりはライトに読めるかと思います。

天地明察

著者:冲方丁

ジャンル:歴史、天文、数学

10年くらい前の本ですが、ホリエモンが以前「理系オタクなら絶対面白い!」とかなり薦めていたので読んでみたらまさにその通りの内容で楽しめました。

あらすじとしては、江戸時代前期に当時使われていた暦が古くなっていたため、主人公の春海が算術や実際の測量を駆使して改暦を試みるという話。

数学や天文の知識がなくても十分楽しめますが、あるとより一層ハマるはず。

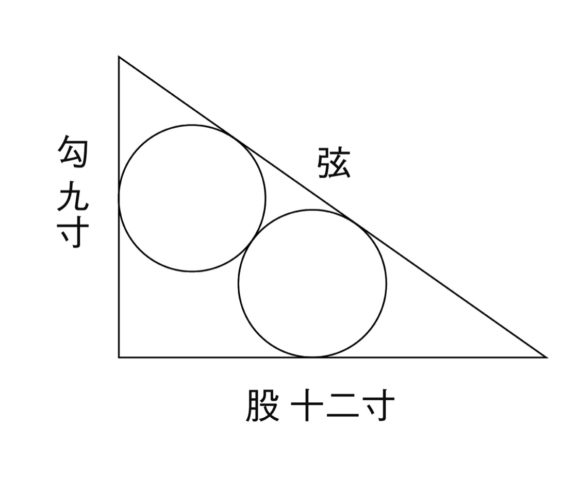

序盤で算術好きの者同士が神社の絵馬に問題を出し合うというシーンがあるのですが、そこで物語のキーとなる問題が以下のようなもの。

<以下のように9と12の辺を持つ直角三角形に、同一径の2円が接している。円の直径は?>

思わずペンと紙で問題に取り掛かってしまいました。

そしてこの問題を見ただけで即答したのがかの有名な関孝和でして、この関も強烈なキャラとして描かれていて胸熱くなります。

Dr.Stone

著者:稲垣理一郎、Boichi

ジャンル:漫画、科学

アニメ化もされているため有名な漫画ですが、いろいろと読んだ中でエッジが効いていたのは本書。

原作は『アイシールド21』の稲垣先生です。

文明が失われた世界で科学大好き少年の千空(せんくう)が、科学文明を復活させていくというストーリー。

ジャンプで連載しているということもあり、正直なところ話の展開は大分お決まりというか子供に寄っているのですが、扱っている内容はガチ科学です。

石器、火、台車とかの作製から徐々に始め、製鉄所、抗生物質、携帯電話などなどステップアップしていきます。

しかもその構成要素とか作り方がきちんと説明して合って、子供が読んだら科学に憧れ将来の道にも影響を与えるであろう内容。

セリフも科学をきちんとわかっていてカッコ良いです。

今回も少し長くなりましたが、こんな感じです。

コロナの影響はまだ続きそうで家にいることが多くなりそうですが、むしろ本をたくさん読む機会だと捉えます。

ではでは。

-

前の記事

天候に苦戦した20年冬~春シーズンの城ヶ崎 シュリンプ、モンスターママ 2020.03.27

-

次の記事

prAna Japanのアンバサダーをさせていただきます 2020.04.06