『1Q84』にみる村上春樹氏のスタイルと文学に対する姿勢

昨日村上春樹氏の『1Q84』を購入し今朝の4時頃読み終えた。

物語の核心に対する僕の解釈・感想を書こうと思うのだが、

その前にまずは村上春樹氏がどのような姿勢で小説を書いているのかを僕なりに考えてみた。

批判は苦手なので褒めちぎります。これでもかってぐらい。

気持ちの伝達の限界

僕が思っていること・感じていることを誰かに伝えたいとする。

僕はどうするか。

相手に「好きだ」と言うかもしれない、相手に向かって笑顔の表情を見せるかもしれない、はたまた相手を殴るかもしれない。

僕らはたくさんの伝達手段を持っている。

しかし僕は思うのだ、

いずれの方法を用いても相手に完全に自分の気持ちを伝えることはできないと。

言葉や、表情、行動にした途端色々なところが削ぎ落とされてしまう気がするのだ。

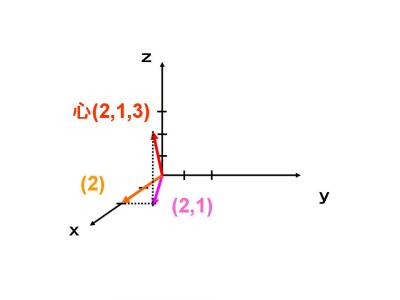

感覚としては、仮に心が3次元ベクトルで(2,1,3)と表されていたとしても、

言葉や、表情、行動にした途端にそれは(2,1)になったり、最悪(2)のように次元が落ちてしまうような。注1

言葉の限界

そしてそんな中でも「言葉」だけしか使わない場合は本当の気持ちを相当部分削ぎ落とすと常々僕は考えてきた。

例えば僕らが相手に好意を伝えたい時、「好きであることを言葉で述べる」or「『好きだ』と言い相手を抱きしめる」どちらがより正確に僕らの気持ちが伝わるか。

かつては僕は後者の方がより正確に伝わると思ってきた。

いうなれば後者は(2,1)ですむが、前者では(2)になってしまうと思ってきた。

つまり「言葉」のみで我々が何かを表現するとき、それは例えば「漫画」「映画」に比べてより弱くしか相手に伝わらないのではないかと。

しかし村上氏の作品を読むとそれが間違っていることに気づく。

村上春樹氏のスタイル

この村上氏の文章を読んでほしい

いったん数学の世界に入ると、彼の脳の回路が(小さな音を立てて)入れ替わった。彼の口は違う種類の言葉を発し、彼の身体は違う種類の筋肉を使い始めた。声のトーンも変わったし、顔つきも少し変わった。天吾はそのような切り替わりの感触が好きだった。ひとつの部屋から別の部屋へ移っていくような、あるいはひとつの靴から別の靴に履き替えるような感覚がそこにはあった。

(中略)

天吾は教室を見まわし、十七歳か十八歳の少女たちの何人かが、敬意をこめた目で自分をじっと見ていることを知った。彼は数学というチャンネルを通して、彼女たちを誘惑していることを知った。

彼の弁舌は一種の知的な前戯だった。関数が背中を撫で、定理が温かい息を耳に吐きかける。

『1Q84 BOOK1』P498,499

メタファー(隠喩。よく村上氏はメタファーと言うのでこう書いた方が適切かと。)の多用がまず目に付く。

「頭を数学に切り替え、雄弁に数学を教えた」で話の流れは伝わるが、それでは済まさず、くどいくらいメタファーを書き込む。

だがそれがうまい。絶妙にうまい。

この場面を映像として見せられることよりも、ひょっとするとこのように言葉のみで書いてくれたほうが我々によりよく伝わるのではないかという気にさせられる。

もちろん映像支持者の方にも反論はあるだろう。

しかし少なくとも「言葉」のみを使うことによって伝達したいものが著しく損なわれることはないし、その使い方によっては他の表現方法を超え限りなく元の「伝達したい本当の気持ち」に近づく可能性すら感じさせてくれる。

また村上氏の小説には「食事」と「衣服」と「性行為」の描写が細かく書かれることが多い。

天吾はたくさんの生姜を包丁で細かく刻んだ。そしてセロリとマッシュルームを適当な大きさに切った。チャイニーズ・パセリも細かく刻んだ。海老の殻をむき、水道の水で洗った。ペーパータオルを広げ、そこに兵士たちを整列させるように、海老をひとつずつきれいに並べた。枝豆が茹で上がると、それをざるにあけてそのまま冷やした。それから大きなフライパンを温め、そこに白ごま油を入れ、まんべんなく延ばした。刻んだ生姜を細火でゆっくり炒めた。(後略。このあと2ページに渡り料理の描写は続く。)

『1Q84 BOOK2』 P94,95

彼の着たグレーのスーツには無数の細かいしわがよっていた。それは氷河に侵食された大地の光景を思わせた。白いシャツの片方の襟は外にはねて、ネクタイの結び目は、まるでそこに存在しなくてはならないことの不快さに身をよじったみたいに歪んでいた。スーツもネクタイもシャツも、少しずつサイズが合っていなかった。ネクタイの柄は、腕の悪い画学生が、素麵がのびてもつれたところを心象的に描写したものかもしれない。どれも安売りの店で間に合わせに買ってきたもののようだ。しかし、それでも長く見ていると、着られている服の方がだんだん気の毒に思えてきた。

『1Q84 BOOK2』P41

その日も彼女は黒い下着の上下を身につけていた。そして彼に入念なフェラチオをした。そして彼のペニスの硬さと、睾丸のやわらかさを心ゆくまで愉しんでいた。黒いレースのブラジャーに包まれた彼女の乳房が、口の動きに合わせて上下するのを、天吾は目にすることができた。彼は早すぎる射精を避けるために、目を閉じてギリヤーク人のことを考えた。

(中略)

天吾はガールフレンドの口の中に激しく何度も射精した。彼女はそれを最後まで口の中に受け、それからベッドを出て洗面所に行った。彼女が蛇口をひねって水を出し、口をゆすぐ音が聞こえた。それからなにごともなかったかのようにベッドに戻ってきた。

『1Q84 BOOK1』P494,495

これを物語の本筋には関係ない描写でくどいと評する人もいるかもしれない。

料理小説でも、ファッション小説でも、官能小説でもないんだから本筋に関係ないところは省いたほうがいいと思う人もいるかもしれない。

しかし僕らの人生は、「食事」「衣服」「性行為」が質的にも時間的にも金銭的にもにもかなりの部分を占めている。

これらは、非常に、非常に、大切なことなのだ。

これらを省いて、物語の起承転結を書いてもそれは次元をそぎおとした(2)にしかなりえない。

全くリアルに感じることも出来ない。

細部にわたる入念な書き込みによって物語は限りなく「伝達したい本当の気持ち」に近づくのだ。

言葉の可能性

これらを踏まえたとき村上氏の小説により僕は「言葉」というものの可能性を過小評価していたことに気づかされる。

「言葉」は最も優れた感情・心の伝達手段になりうるものかもしれないのだ。

もちろん村上氏は表現による限界もきちんと認識していて

「説明しなくてはそれがわからんというのは、つまり、どれだけ説明してもわからんということだ」『1Q84 BOOK2』P181,182

と言っているし、

いったんジになるとそれはわたしのものではなくなる。『1Q84 BOOK1』P536

ということもわかっている。

しかしそれに続けて

あなたはうまくそれをジにかえたしだれもあなたのようにはうまくできなかったとおもう。『1Q84 BOOK1』P536

と述べているところをみると、「言葉」の可能性を誰よりも信じているし、自分にこそそれができると思っているのではないか。

限界は言語においてのみ引かれうる。そして、限界の向こう側は、ただナンセンスなのである。

『論理哲学論考』ヴィトゲンシュタイン

まとめ

村上氏は「文章・言葉」こそが、考え・感情を限りなく欠落なく伝達するのに最良の手段であると信じ、またそれを証明しようという姿勢で小説を書いている気がする。

彼のスタイルすなわち、メタファーの多用と細部にわたる入念な書き込みからはそれがひしひしと伝わってくるのだ。

彼自身の言葉を借りれば村上春樹は「文章を武器として闘うことができる数少ない非凡な作家」なのだ。

まぁでもきっと彼はいつものように「小説を書かずにはいられないだけだよ」と言い放つと思うのだけれど。

注1

僕はこの問題を線形代数の言葉を借りて

「人間の心を扱うベクトル空間では、いかなる表現を基底に用いても完全系はなさない」

とよく考える。

まぁカッコつけてるだけで意味は同じです。

<『1Q84』>

-

前の記事

蟹交線 あとがき 2009.05.27

-

次の記事

『1Q84』の解釈・感想 2009.05.30