残りのクライミング人生で、あと何課題登れるのか

- 2020.07.25

- 上達方法 岩場 心構え 科学するクライミング 自身の記録

2009年4月頃からクライミングを始めたので、いつの間にかクライミング歴11年が過ぎていた。

クライミング歴自体にあまり意味はないと思うけれど、随分と長く続けたものだ。

そして、今後いつまでクライミングが続けられるだろうか、あとどれだけ岩を登ることができるのだろうか、などがふと気になった。

ということで今回は、自分がこれまでに岩場で登った課題本数などを振り返りつつ

・自分が生涯で登ることができそうな課題数

・自分史に残るクライミングが何度できるか

・行くことができるクライミングエリア数

などをざっくり考えてみたい。

岩場であと何課題登れるのか

抜け漏れは多少ありそうだが、2013年後半あたりからは岩場で登った課題の記録は全て付けている。

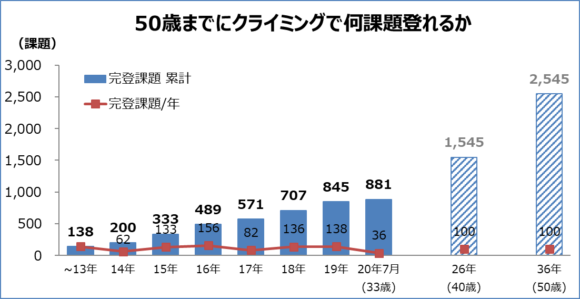

その記録によると、ボルダー、スポート、トラッド、全て合わせて僕は2020年7月時点で881課題登っているらしい。

(マルチなどはまとめて1ルートとしている場合と、ピッチごとにカウントしている場合があるなど、その辺は結構適当)

今年のように外部要因で思うように登れない年がまた来る可能性、今後発生するライフイベント、怪我、加齢による疲労、などなど未来のことはわからないがこのままのペースなら平均で少なくとも年100課題程度は積み重ねることはできるだろう。

またいつまでこのペースでクライミングができるかだが、あまりに先のことは想像ができないのでひとまず50歳としてみよう。

周りのクライマーを見ていても情熱を持ち続ければ50歳までは必ず今と同じように登ることができると信じている。(もちろん気持ちは100歳まで登り続けたい。)

とすると、単純計算で2036年に50歳の僕はトータルで2,500課題くらいの完登を手にできるわけだ。

<完登本数の推測>

2,500課題とだけ聞くとピンとこないが、

・黒本で1,215課題(小川山、御岳、三峰)

・瑞牆ルートトポで600課題

ということを考えると、日本の大きいエリア4~6個分という感じだろうか。

海外なら1エリアで2,500課題くらい揃っているところもありそうだ。

そう考えると、”結構少ないな”というのが僕の印象だ。

自分史に残るようなクライミングはあと何回できるか

しかしクライミングというのは、数を登れば満足するかと言えばそんなことはないだろう。

100課題が束になっても、思い出に強烈に刻まれるような自分史に残る1課題にはかなわない。

そんなクライミングを過去の自分はどれくらいできたのだろうか。

ざっと思い返すと、自分の限界クライミングでありかつ印象に刻まれているのは以下の課題たちだろうか。

<限界かつ自分史に残るクライミング>

| 課題名 | |

| 2013年 | 阿修羅 |

| 2014年 | スチャダラ、The Two Monks |

| 2015年 | 幻の光、マツノキミギ |

| 2016年 | Midnight lightning、The Force、悟空ハング直上 |

| 2017年 | スーパーイムジン |

| 2018年 | The Phoenix、画竜点睛 |

| 2019年 | Astroman、University wall、Spark、いかさま師、唐獅子牡丹 フリーダム、炎のメリーゴーラウンド |

こう並べてみると、振り返って自分のクライミング史に刻まれている課題は平均的には年に2,3本だ。

2019年はスコーミッシュ、ヨセミテと遠征に行った上に「毎月目標課題を掲げてプッシュする」ということをやっていたので数は多い。

やはり短期目標をきちんと立てることは大切そうだ。

ここからわかることは、50歳まであと16,7年間僕が限界プッシュができたとしても、印象に残るような登攀は残りの人生で30~50本程度しかできないのかもしれない。(もちろん50歳になっても限界を伸ばしているクライマーはいるし、その時の自分にとって満足がいくクライミングの形は今と違うかもしれない)

自分の生涯ティックリストで限界近いまたは限界を超える課題はざっと見積もっても100本以上は並んでいることと照らし合わせると、その全てを登ることはおそらくできないという残酷な結論が導かれてしまう。

どれだけのクライミングエリアに足を運べるのか

自分の生涯ティックリストには日本国内はもちろんのこと、世界各地の岩場のルートが並んでいる。

しかしそもそも自分は残りの人生でそれらのエリア全てに足を運べるのか。

過去を振り返ると国内ならコンスタントに毎年新しいエリアに3~6ヶ所程度は足を運んでいる。

とは言え行ってみたいエリアは毎年それと同じくらい増えているので、何年も前からいつか行きたいと思っていてもいつまでも足を運んでいないエリアはたくさんある。

それに一番身近な瑞牆という1つのエリアの中でも、まだまだその領域の半分以上は未知だ。

海外はここ数年で、

・2016年:ヨセミテ、ビショップほんの少し

・2017年:なし

・2018年:陽朔、ヨセミテ、ジョシュアツリーほんの少し

・2019年:スコーミッシュ、ヨセミテ

と年に1~2エリアくらいは新しいところへ足を運びクライミングをしてきた。

しかし今年のように外部要因で海外遠征が絶望的な年がまた来ないとも限らない(というか今の騒動がいつ収束するかすらわからない)

するとこちらも同じく平均的には年に1エリア、50歳までと考えると行けてあと16,17エリア程度になるのが現実的だろう。

自分の頭の中にある「いつか行ってみたい海外エリア」を挙げたら、当然ながらこんな数には収まらない。

これはもはや1度や2度世界一周クライミングトリップをしても全て回り切れることはないだろう。

今のところの結論

わかっていたことではあるが、将来を見通してみたところ自分がやりたいことを全てやるには圧倒的に時間が足りないことを再認識した。

そう考えると、自分が生涯かけて登りたいと思っている課題ティックリストや行きたい海外エリアなどには優先順位をきちんと付けた方が良さそうだ。

“できればやってみたい”という課題と

“これだけは登らないと死んでも死にきれない”という課題は明確に分けて取り組むべきだろう。

もし絶対的な生涯課題がいくつか既に決まっているなら、(その課題が行ける範囲にあるなら)今すぐ着手すべきだ。

“いつかやりたい”の「いつか」を待っていたら一生訪れない。

「いつか」は今だ。

僕らはあっという間に年を取る。

クライミングはいつまでもできない。

<参考ブログ>

-

前の記事

ボルダリングWCの優勝者の完登傾向を知る 2020.07.18

-

次の記事

長い梅雨の20年7月 なんとか登ったり、開拓・整備に協力したり 2020.07.29