選手別のリードW杯決勝分析 ヤンヤ、アダム、チェヒョン、の強さ

- 2020.06.07

- データ&ルール リードクライミングルール 過去の大会データ

先日、過去5年のリードW杯の決勝を対象に「最終競技者は優勝しづらい傾向があるのか?」ということを調べました。

結果は予想に反して、最終競技者がほぼ50%の割合で(67回中33回)優勝となりました。

つまり準決勝をトップ通過した選手は最終競技者というプレッシャーがかかる状況下であっても、やはり割合的に最も優勝しているということです。

<クライミングのリードで、最終競技者や後攻は不利なのか?>

ただこの結果は、一部の選手に引っ張られている可能性も拭えません。

ということで今回は選手ごとにもう少し細かいデータを見ていきます。

対象選手は過去5年のリードW杯で4回以上優勝している以下の選手。

| 男子 | 優勝回数 |

| Adam Ondra (アダム オンドラ、チェコ) | 5回 |

| Domen Škofič (ドメン スコフィッチ、スロベニア) | 5回 |

| Romain Desgranges (ロメイン デグランジュ、フランス) | 5回 |

| Jakob Schubert (ヤコブ シューベルト、オーストリア) | 4回 |

| Stefano Ghisolfi (ステファノ ギソルフィ、イタリア) | 4回 |

| 女子 | 優勝回数 |

| Janja Garnbret (ヤンヤ ガンブレット、スロベニア) | 14回 |

| Kim Jain (キム ジャイン、韓国) | 6回 |

| Seo Chaehyun (ソ チェヒョン、韓国) | 4回 |

| Mina Markovic (ミナ マルコヴィッチ、スロベニア) | 4回 |

流石のヤンヤ、圧巻の優勝回数14回!

前回ブログに書いたように、以下の2大会(3回分)は調査の性質上今回も除外しています。

・2018第6戦 呉江大会 男女:悪天候で決勝キャンセル

・2017第7戦 廈門大会 女子:悪天候で準決勝がなし

(実はヤンヤは2018年呉江大会も優勝なので、実はトータルでは15回優勝している!)

その他の前提等は上記の前回ブログを見てください。

また、どうしてもサンプル数が少なくなるので統計的な正しさは決して保証しないデータだとお考え下さい。

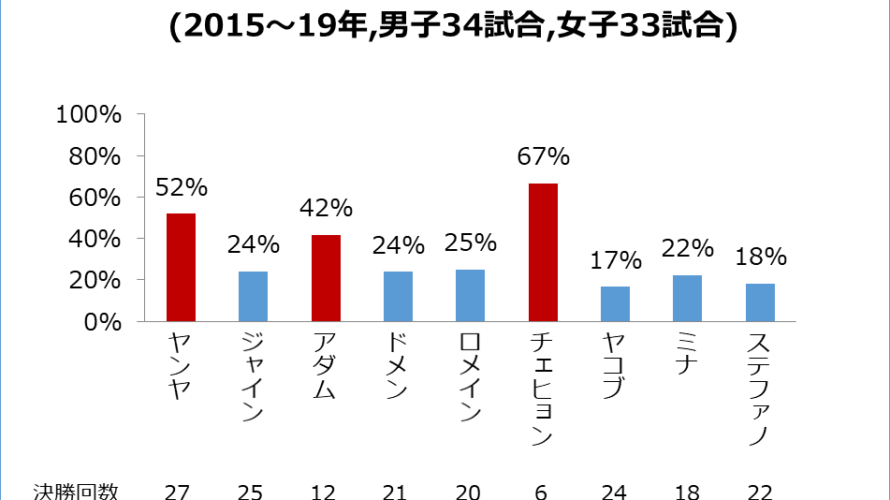

決勝での勝率

まず状況をわかりやすくするために基本データとして、各選手の決勝での勝率を見てみましょう。

あくまで「決勝に進んだ場合」の優勝率なので、予選や準決勝の突破率は加味していません。

(ちなみにヤンヤは2019年に途切れるまで何年か連続決勝進出していたので、決勝進出率もおそらく圧倒的だろう。別記事で調べてみたい)

<決勝時の優勝率>

見てわかるように、ヤンヤ、アダム、チェヒョンの3名が群を抜いています。

チェヒョンは2019年にW杯デビューなのでサンプル数が少ないですが、6度決勝進出し4度優勝と驚異的な数値。

確かに2019年の彼女は神懸っていた。

続くは超人ヤンヤで27回中14回優勝!

つまりヤンヤが決勝にいれば半分の確率で優勝をもぎ取るということですね。

次いでアダムの42%で、この3名が決勝での勝率と言う意味では群を抜いています。

単純に考えると決勝は8人で競技するので、優勝するのは8人に1人(12.5%)ということから、この3名が如何に図抜けているかわかりますね。

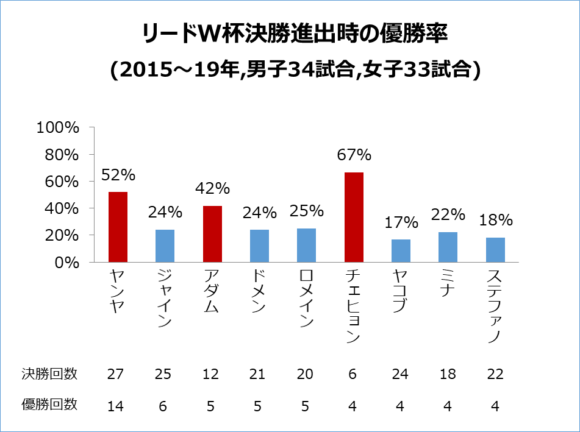

最終競技者での勝率

本題に入ると今知りたいことは、「選手別に、決勝で最終競技者となった際の勝率に違いはあるのか」です。

さっそくグラフを見ましょう。

<最終競技者時の勝率>

最終競技者から優勝する確率は前回ブログだと平均で49%でしたが、ヤコブ以外の選手は全てこの数字を超えています。

ただヤンヤ以外の選手はサンプル数が少ないですし、勝率100%となっているアダムは2回、チェヒョンとミナは1回しか最終競技者になった経験がないのでこれをもって何か断言することは難しいです。

ただこのあたりのW杯で優勝回数が多い強豪勢の場合は、最終競技者からは60%以上程度の割合で勝ち切った経験を持つ選手が多いことはわかります。

つまりヤンヤだけが特別に最終競技者として強いわけではなく、(ヤコブは微妙だが)どの選手も最終競技者では勝ちやすいということです。

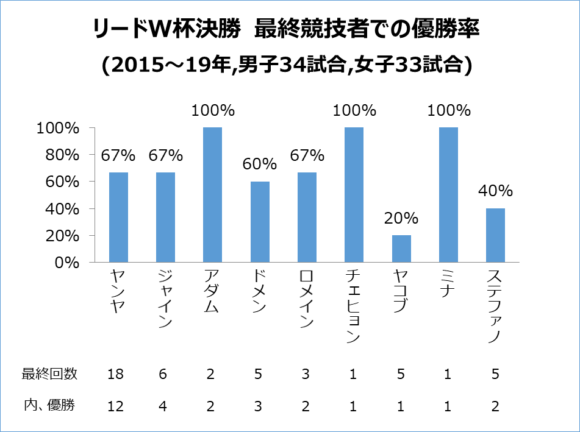

最終競技者以外での勝率

前回調べて興味深かったのは、上の裏返しではありますが「決勝で最終競技者以外からは非常に優勝しづらい」というデータ。

決勝1番手はわずか1%であり、7番手であっても19%にしかならないのでした。

この「決勝において最終競技者以外から優勝する確率」というグラフも選手別に一応載せておきます。

<最終以外から優勝する確率>

チェヒョンはまだW杯経験が浅いですが、決勝に最終競技者以外で5度進みその内60%にあたる3回優勝しています。

次いでアダムが10回中3回の30%と高い数字。

単純に考えるとチェヒョンとアダムは登場番手に関係なくとにかく決勝に強いです!

この要因として2選手が大舞台に強いのか、ルートの特性なのか、準決勝で手を抜いているのか、はたまた単なるサンプル数不足なのかはわかりませんが興味深いデータです。

ヤンヤは9回中2回の22%と健闘しますが、他の選手は10%台に落ち込んでいます。

強豪選手であっても決勝で最終競技者以外から挽回して優勝することは非常に難しく一般的に20%以下に落ち込むとわかります。

(本当は各選手の決勝での平均登場順番などまで突っ込む必要はある。

が、一旦これ以上は深堀しない)

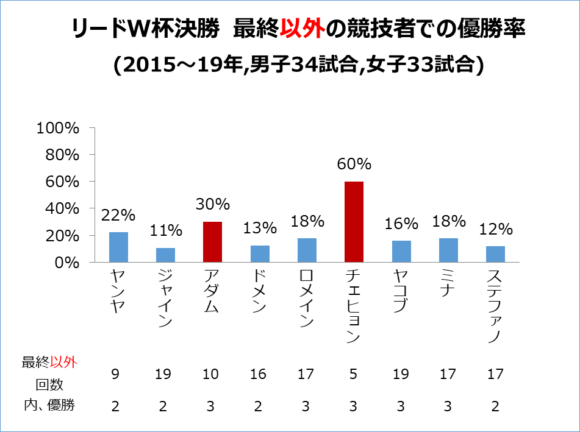

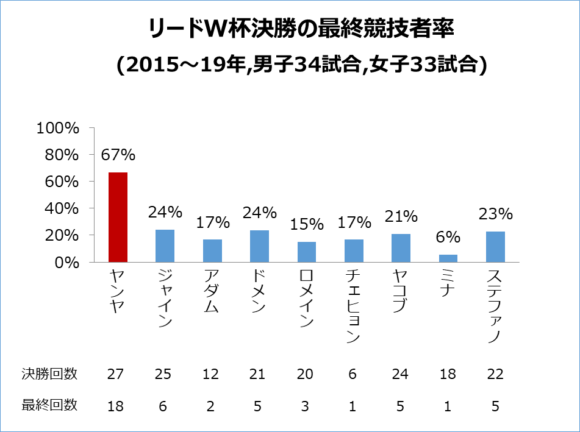

最終競技者率(≒準決勝トップ通過率)

チェヒョンとアダムに関しては、決勝での勝率を支えるのは首位以外で通過した際の強さだとわかりました。

しかしヤンヤはその数字は22%。

とするとこれまでのデータとヤンヤの決勝での勝率の高さから導かれることは、きっとヤンヤは決勝を最終競技者で迎えることが多いのだろうということです。

ということで「決勝での最終競技者率」を調べてみました。

ほとんどの場合準決勝のトップ通過率と捉えて問題ないです。

<決勝の最終競技者率>

圧倒的。

ヤンヤは67%、つまり3大会に2回は決勝の最終競技者を飾っているのです!

他の選手はいずれも25%を下回っています。

(準決勝で同率の場合は世界ランキングの上位者が決勝で後から競技するので、ランキングで常に上位のヤンヤはもちろん最後に回り易いというのはある)

つまりヤンヤの勝ちパターンというのはアダムやチェヒョンと少し違って、準決勝を1位で通過し決勝の最後に登場。

そしてそのまま優勝をかっさらうという横綱相撲であったのです。

イメージ通りですけどね。

まとめ

以上をまとめます。

リードW杯決勝において、

・最トップ層は、どの選手も最終競技者から6割以上の確率で優勝する(ヤコブなど例外はいる)

・ヤンヤは準決勝首位つまり決勝最終競技者である率が67%と非常に高く、それがそのまま決勝での高い52%という勝率に繋がっている

・一方でアダムやチェヒョンは準決勝を首位で通過することは20%以下。しかし決勝で最終競技者以外からでも優勝できる力を持っている(アダムは30%、チェヒョンは60%)。それが決勝でのアダム42%、チェヒョン67%という高い勝率を支えている

ということが言えます。

こういう世の中にないデータを調べることは面白いですねぇ。

まだまだ深堀りできるテーマがあるのでちょくちょく進めます。

-

前の記事

ステイホーム期間をポジティブに振り返る 2020.06.03

-

次の記事

『Rock & Snow 088』の宣伝&見どころ 2020.06.08